電車の中で突然人が倒れたり、

会社で同フロアの人が心肺停止になった経験はありませんか?

そんな時にどうしたらいいのか。

何をしたらいいのか、少しでも知識を持っていると、

倒れた人の命が助かるかもしれません。

考えたくはありませんが、大切な人の命を助けるため、

知識が広がることにより、ひいては自分の命を救うことにつながると思います。

本記事では、応急手当(心肺蘇生)の手順が一通りわかるように書いていきます。

心肺蘇生の必要性

日本では、1年間で約7万人、およそ7.5分に1人の人が心臓突然死で亡くなっています。

救急車が到着するまでの間に、そばに居合わせた人が速やかに、

心肺蘇生など応急手当を行えば助かる命もあります。

救急車が出場してから現場に到着するまでの平均時間は、東京都内で7分19秒(平成29年)を要しています。

東京消防庁 「 応急手当の重要性 」より

私たちが心肺蘇生をするのは、救急車が来るまでの、

約8分間の活動になります。

救急車を呼んだだけでそのままいると、

倒れた人の救命率は9%程度だそうです。

これが、胸骨圧迫(心臓マッサージ)を行った場合、16%。

AEDを用いた心肺蘇生を行うと50%強になります。

あなたの行動一つで、突然の心停止を救うことができるかもしれないのです。

応急処置(心肺蘇生)の手順

それでは、心肺蘇生の手順を、順を追って説明したいと思います。

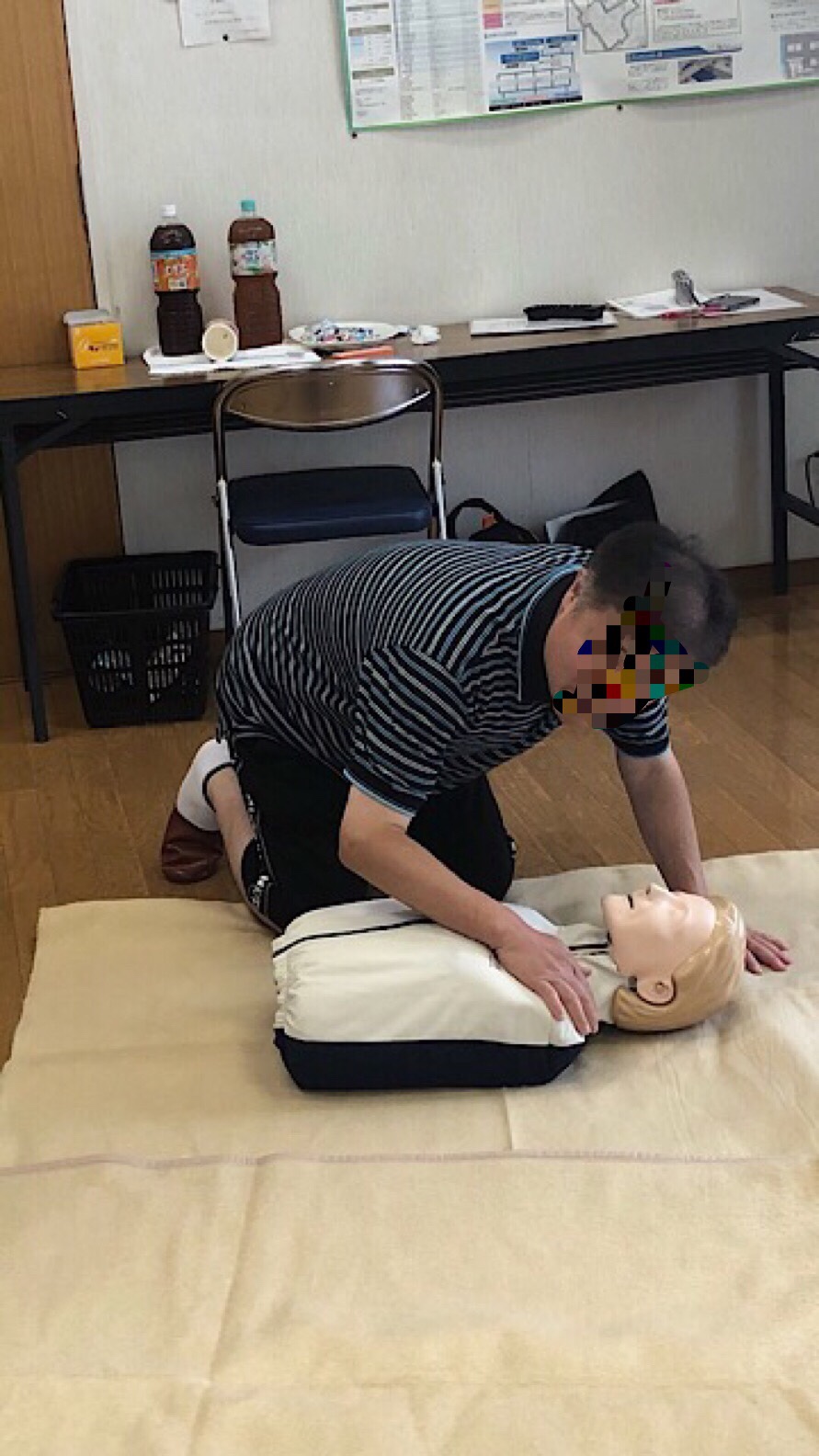

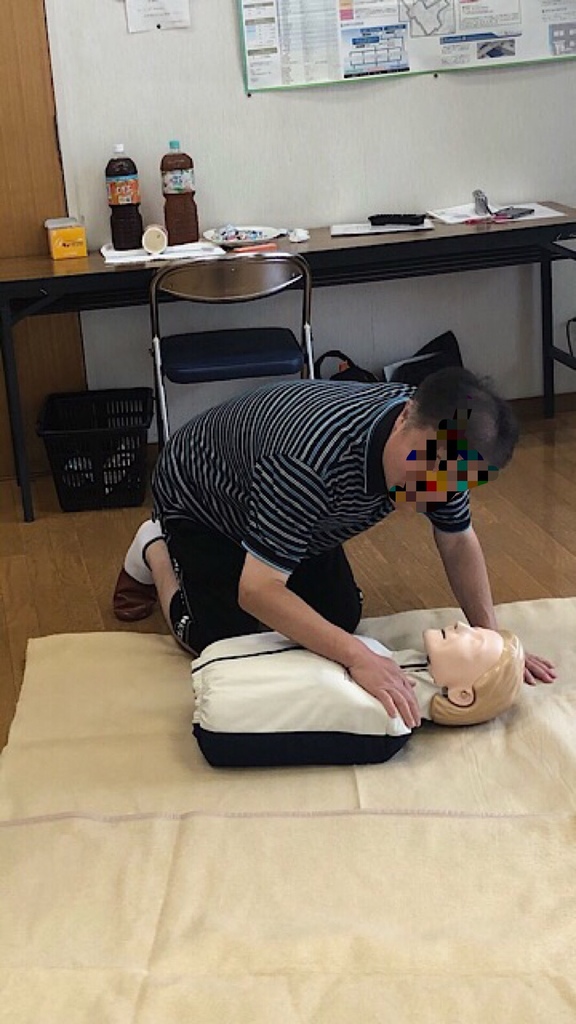

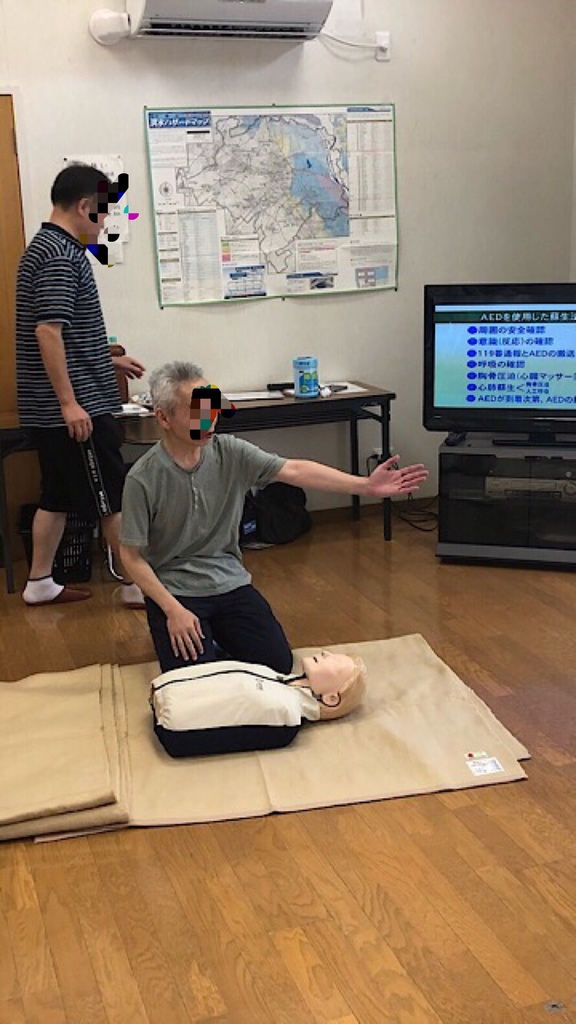

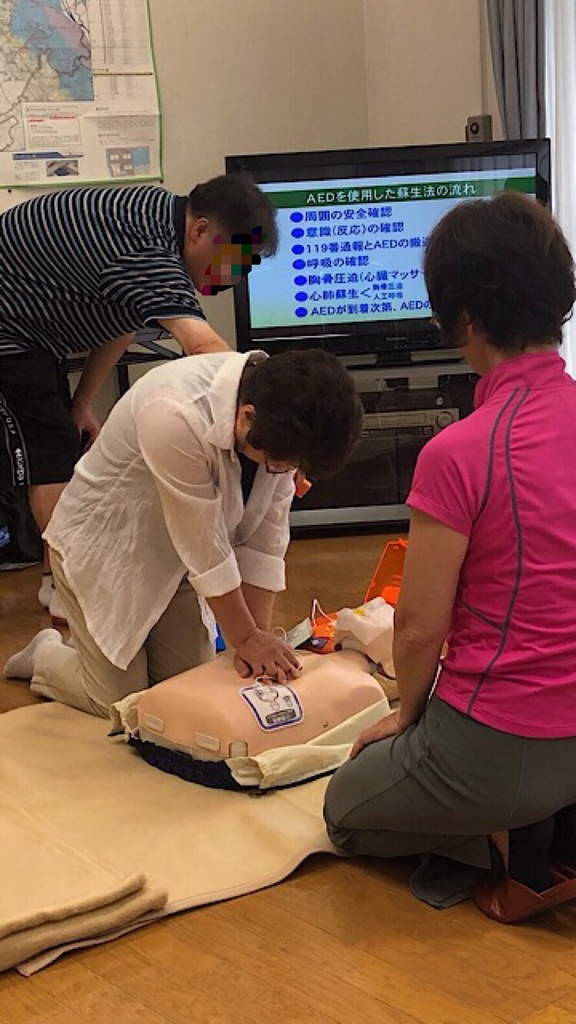

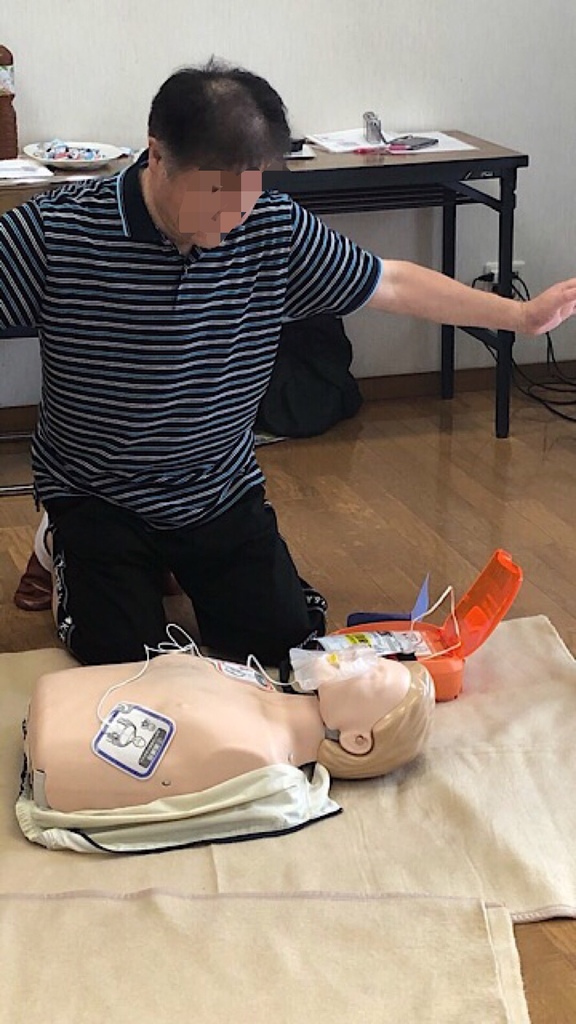

写真は、私の住む町内で実際に行った、

AEDを用いた応急処置訓練のものを使っています。

指導員と対象者

訓練は

「日本赤十字社 救命救急指導員」有資格者

補助に、

消防署の認定する「上級救命講習修了者」(わたし)

同「普通救命講習修了者」

があたり、

町内の希望者、および、集会所を利用するサークルの方向けに実施刺されました。

応急処置手順

周囲の安全確認

「右よし、左よし、上方よし、後方よし、下よし」

訓練でははっきりと声を出して、周囲の確認を行います。

訓練会場に危険はないのですが、

突然心停止した人が安全な場所にいるとは限りません。

道端だと、車や自転車が通る危険があるので、

必ず周囲の安全を確保します。

意識の有無の確認

周囲の安全を確認、または移動などして確保したら、

次は意識の有無を確認します。

「大丈夫ですか?大丈夫ですか?大丈夫ですか?」

大声を出す必要はありませんが、倒れた人の耳元で声を掛けます。

この時声を返したり、手指が動いたりの反応があれば、

次の救急車を呼ぶことで終われますが、

ダメなら心肺蘇生が必要になる可能性が高くなります。

次ページでは、周囲の人に救急車などの手配をお願いするところから続けます。

応急処置(心肺蘇生)の手順 (つづき)

救急車とAEDの手配

周囲にいる人を巻き込んでください。

一人で命を助けるのは大変です。

この後の胸骨圧迫なども一人ではしんどい作業になるので、

できるだけ周囲の人に協力してもらった方が良いです。

まずは、

「赤いスカートを着た女性の方、119番をお願いします。

50歳くらいの男性の意識がありません。

連絡が終わったら戻ってきてください」

「青いシャツを着た男性の方、AEDを探してきてください。

もし見つからなくても、必ず戻ってきてください」

と声を掛けます。

赤線を引いたところは、人間の心理を突いた部分です。

「誰か助けてください」「誰か来てください」

という声掛けだと、集団心理で

「誰か助けるだろう」

と、多くの人がただ通り過ぎていきます。

名前はわからなくても、

「私のことを呼んだかな」

と思ってもらうことで、足を止めやすくなります。

また、最後の「必ず戻ってきてください」

という声掛け。私も訓練で”なるほど”と思いましたが、

そういわれると、どこかに逃げていくのに罪悪感を覚えます。

万が一AEDが見つからなくても、胸骨圧迫時に、

人数が多い方が、救助者の負担を減らすことができます。

最初の声掛けをしっかり行うことで、

倒れた人の命がつながる可能性が上がります。

恥ずかしがらずに、きっちり声掛けしましょう。

余談ですが、私自身、地下通路でこの声掛けができたから、

倒れた男性を助けられた経験があります。

呼吸の有無の確認

応援の手配が終わったら、倒れている人の呼吸の有無を確認します。

冒頭に、応急処置をすることにより、救命率が上がると述べましたが、

1分経つごとに救命率は10%下がるといわれています。

焦らずに、でも手際よく行動することが肝心です。

その点においても、年に1回くらいは訓練に参加してはいかがでしょうか。

呼吸の有無の確認ですが、この時、

上方、または頭の方から胸が上下しているかを見ます。

時間としては10秒以内。

判断がつかない場合、それは呼吸が微弱で危険な場合なので、

迷わず次の胸骨圧迫に入ります。

胸骨圧迫

心臓マッサージとも呼ばれるものです。

どこかで一度くらいは経験されたことがあるかもしれません。

専門業者からマネキンを借りて実施しました。

みぞおちのうえ、肋骨の平らな部分を、組んだ手の付け根部分で、

上から体重をかけて押します。

大抵の人はろっ骨折れるらしいですよ。

そう聞くと恐ろしいですが、命には代えられないので押します。

だいたい5cm沈むくらいと説明受けますが、

体重乗せて、沈むところまでいってよいでしょう。

弱腰になって加減しすぎると、

心臓を圧迫するのに届かない場合が多いそうです。

30回胸骨圧迫したら、人工呼吸を2回行います。

額を抑えて、あごを上げ、鼻をつまんで「ふーっ」です。

胸が上下するかを横目で見て、上下していれば空気が入っています。

なかなかうまくいかないですが、何度も繰り返さないで、

また胸骨圧迫に戻ります。

一番大切な救命措置は、胸骨圧迫と覚えてほしいです。

AEDの使用

AEDが到着したら、倒れている人の胸部の服を開きます。

地肌にAEDを取り付けて、指示を待ちます。

言葉で説明しにくいので、画像をお借りしました。

見たこと、使ったことがないと難しいと思うのですが、

一度使えばまったく難しくありません。

リース契約もできます。近くの取り扱い企業さんにお問い合わせください。

あとは、AEDの指示に従います。

AEDは2分間おきに心電図をはかり、

心停止ならば電気ショックをおこないます。

その2分間の間はひたすら胸骨圧迫を繰り返します。

救急車が来るまで約分なので、

計4回くらい胸骨圧迫を続けますが、

正直一人ではしんどいです。

ですので、最初に声をかけた2名には、

必ず最後までお付き合いいただきましょう。

その間に、親切な方が加わってくだされば幸いです。

補足ですが、「女性の胸部をさらけ出すのに抵抗がある」

という声もあったので。

命にかかわるのでそんなことを言っている場合ではと、

個人的には思うのですが、感じ方はそれぞれですので。

AEDのパッドを貼るときに胸部を開いた後、

パッドを貼ったら服を戻すか、上からタオルをかけても大丈夫です。

胸部をすべて開かず、右鎖骨部分と左わき腹にパッドが貼れるなら、

服を脱がさなくてもよいとのことです。

ただし、パッドはとても粘着力が強いので、

シップのように張り直しが利きません。

また、ブラジャーはしたままでも電気ショックは流せます。

ただし、この場合、ワイヤー部分にやけどができる場合もあるそうです。

やけど程度で命が助かるなら気にならないなと思うので、

自分なら服は開いて、ブラジャーはそのままにするかなと考えました。

むすびに

長くなりましたが、いかがでしたでしょうか。

一つ一つは難しくないのですが、

一連の流れになると、訓練で数回繰り返す必要がありました。

また、毎年出席くださるメンバーも、

最低3年ほどは続けてこないと、手順が定着しない感じがします。

冒頭でお話ししましたが、

「大切な人の命を助けるため、自分の命を救うため」

につながる取り組みです。

一人でも多くの方が、

命をつなぐ活動に参加してくれればいいなと思います。

今日も無事に生きられていることに、ありがとうございます。

防災の他の取り組み